Art Interrogations

Cuando se revisa la trayectoria de Lea Lublin (1929-1999) salta a la vista, tanto en su obras como en sus textos, que para esta artista desatendida por la historiografía del arte durante demasiado tiempo toda forma de arte es la expresión de un deseo en mayor o menor medida oculto, tapado, reprimido. En pos de desvelar en qué consistía ese deseo concibió desde principos de los ochenta una serie de obras inspiradas en artistas del Renacimiento (Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Perugino…). La trayectoria anterior es, sin embargo, muy distinta hasta el punto de que podría hablarse de una artista proteica. Se observa esa diversidad en la pintura de vena expresionista que realizó hasta mediados de los años sesenta en el contexto argentino. También en los proyectos sobre los mitos culturales, históricos y patrióticos, verbigracia los dedicados con intención cuestionadora al general San Martín y a la triada cubana formada por José Martí, Fidel Castro y Che Guevara. En este conjunto desmitificador descuella Voir clair (La Gioconda aux essuie-glaces), 1965. En esta obra, con la ayuda de un procedimiento mecánico, el enigmático retrato de Mona Lisa quedaba humedecido y barrido por un limpiaparabrisas de efecto higiénico. La artista apuntaba de ese modo a la necesidad de comprender las imágenes a través de una mirada analítica, de una voluntad de ver con ojos cristalinos y penetrantes una obra magna y canónica de la historia del arte revestida con ficciones y narraciones idealizadoras (la famosa sonrisa de la modelo, por ejemplo). Y para ello contaba no sólo con el dispositivo del limpiaparabrisas sino también con la disposición de unas bandas de distintos colores (rojo, azul, verde, blanco) reminiscentes de geometrías y trazos abstractos que rodeaban a ambos lados y por encima al famoso icono pintado por Leonardo. Años más tarde Lublin se volcó en escrutar el significado de otras imágenes, de otros mitos, concretamente el construido en torno a la figura de Carlos Gardel, enterrado y venerado como un dios en el cementerio porteño de La Chacarita.

La versatilidad de Lublin se puso de manifiesto asimismo en los trabajos experimentales cercanos al happening que llevó a cabo en 1969, El Fluvio Subtunal en Santa Fé y Terranautas, en el Instituto Torcuato di Tella de Buenos Aires. El primero surgió coincidiendo con la apertura subfluvial que une bajo el río Paraná las provincias de Entre Ríos y Santa Fé. Este proyecto consistía en un recorrido de carácter psicosensorial a través de determinadas estructuras, espacios y plataformas (pantallas translúcidas, columnas de aire hinchable, trampolines…), en los que los visitantes podían constatar la existencia de elementos naturales y tecnológicos. El proyecto se componía de distintas secuencias y estaba dividido en zonas (la fuente, la zona de los vientos, la zona de descarga…). En realidad se trataba de incitar a los espectadores a participar en un trayecto en el que entraban en contacto con todo tipo de sensaciones, olores y materiales (la arena, la tiza, la piedra, diferentes materias plásticas…).

demás de la capacidad de abordar cuestiones diferentes y procedimientos distintos, Lea Lublin fue consciente desde sus inicios de la necesidad de que el arte incorporase la dimension social, por ello pronto decidió abandonar la pintura pues no se le antojaba éste el medio idóneo para transmitir problemas sociales. Quedarse en el taller pintando hermosos cuadros no era por tanto la actitud adecuada. Esta inquietud hacia lo social va de la mano de una vertiente crítica palpable en su oposición a las situaciones y convenciones dominantes. El término clave para ella era transformación. En 1967 escribió:

“El arte puede y debe actuar como arte de transformación. Para que ello sea posible, hace falta que en primer lugar el arte se interrogue a sí mismo, que pueda desintoxicar, desmitificar, poner en cuestión finalmente las nociones culturales” (1)

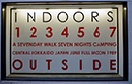

Estas palabras encierran un propósito: hurgar en el verdadero sentido de las imágenes y no conformarse con la mirada superficial o la contemplación ensimismada. En ese orden de cosas cobra sentido un proyecto que Lublin plasmó en el Museo de Bellas Artes de Santiago, en Chile, en 1971. Titulado Dedans/Dehors le musée este proyecto se basa en la participación del público cuya actividad es fundamental para que esta proposición funcione.

a propuesta de Lublin era doble: consistió en la puesta en marcha de unas proyecciones de imágenes de obras de arte conocidas (Manet, Picasso…) sobre pantallas móviles de tela que eran atravesadas por los visitantes. Esto sucedió en el interior del museo. Mientras, en el exterior, se sucedían las proyecciones de imágenes de televisión difundidas sobre pantallas gigantes delante de la entrada del centro de arte, acompañadas de sonido. Con estos dos dispositivos, que unían el espacio institiucional del museo y el exterior Lublin llamaba la atención sobre la relación entre dos áreas de conocimiento, dos realidades, las del arte y las de la actualidad política. Dos esferas en las que los espectadores eran invitados a sumergirse. Además, en las salas del museo santiaguino, Lublin instaló paneles realizados en colaboración con un equipo de científicos alusivos a algunos conceptos procedentes de distintos campos teóricos: el psicoanálisis, la lingüística, la física, la matemática, la sociología. El arte para ella no era, como habían sostenido los adalides del formalismo, un ámbito autónomo sino que estaba plenamente inmerso en la sociedad, en las realidades humanas.

(...)

Juan Vicente Aliaga

|

TODAS LAS EXPOSICIONES DE ESTE ESPACIO

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||